经济偏热征兆增加 调控政策效力有待增强

2008年一季度,随着物价上涨面的扩大和进口增长速度的不断加快,我国经济中的偏热征兆增加,经济总体态势继续在有可能偏热的黄绿交界处运行。宏观调控政策取得了一些效果,货币供应量增长速度缓慢回落,贸易顺差减少,但政策效力还有待增强。

一、经济偏热征兆增加

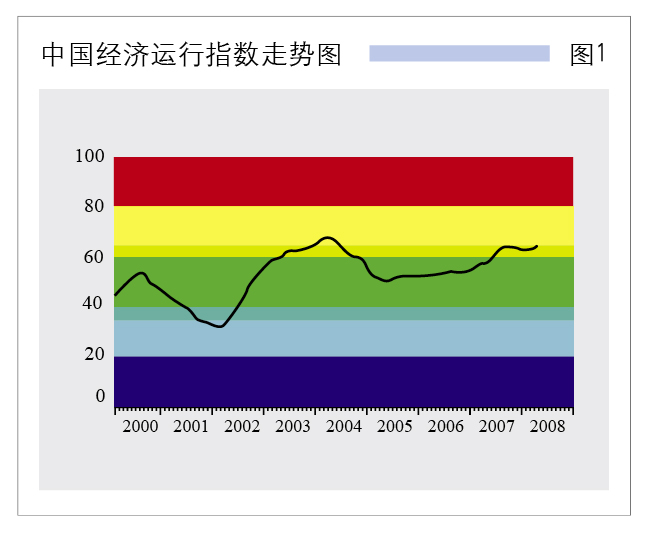

中国经济运行指数自2007年6月超出正常的绿灯区以来,景气分值已连续9个月保持在60以上,3月份的景气分值为63.5,同比提高6.4个点,但最近几个月的分值基本稳定(见图1)。随着经济在有风险区域运行时间的延长,经济偏热征兆也在增加。

1.物价上涨面扩大

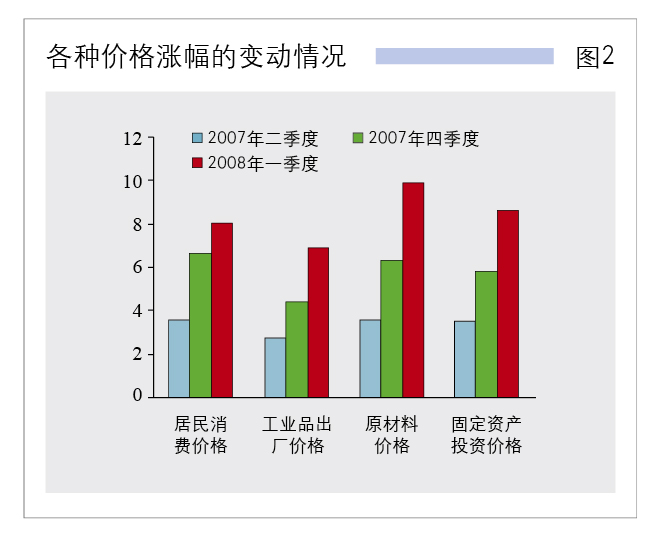

自去年二季度居民消费价格涨幅上升以来,价格总水平的上升主要由食品价格带动,但在今年一季度,这种状况却发生改变,不仅价格上涨幅度迅速增大,而且价格上涨面也在扩大,即开始由单纯食品价格上涨向更大范围的上涨转化,演变为全面通胀的风险进一步上升。3月份,居民消费价格同比上涨8.3%,涨幅比上年12月份上升1.8个百分点,比2004年最高涨幅还高3个百分点;工业品出厂价格上涨8%,涨幅增大2.6个百分点;原材料燃料动力购进价格上涨11%,涨幅增大2.9个百分点。一季度的固定资产投资价格上涨8.6%,比上年四季度提高2.8个百分点。虽然目前的价格上涨无法从需求方面找到直接原因,但也不能否认价格涨幅持续增大与经济偏热的关系。

2.进口增长速度迅速上升

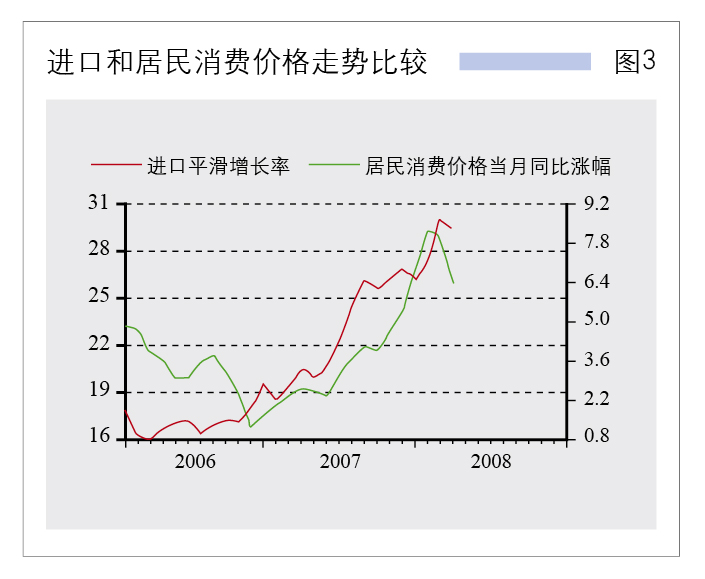

自去年初以来,我国进口增长速度不断加快,今年一季度同比增长28.6%,增幅同比提高10.4个百分点,比上年四季度提高3.2个百分点,呈快速上升的走势。有可能对我国进口产生较大影响的因素主要是出口、汇率和内需,但去年以来起关键作用的究竟是哪个?

首先,从出口的情况看,由于加工贸易在我国进出口中占很大比重,因此出口对进口有重要影响,如2002年出口增长率的大幅上升就带动了进口增长率的上升。可是,去年下半年以来的出口增长率是下降的,今年一季度同比增长21.4%,增幅同比回落6.4个百分点,比上年四季度回落0.8个百分点,因此这个因素不仅不会拉动进口增长率上升,而且会把进口增长率往下拉。

其次,从汇率变动情况看,人民币升值似乎是一个重要的影响因素。去年以来,人民币对美元不断升值,并且升幅不小,但深入分析后的结论却不是这样。因为人民币对美元升值的本质是美元贬值,并且国际上很多货币对美元的升值幅度超过了人民币,如欧元和英镑的升值幅度就比人民币大,因此人民币综合汇率的升幅有限,对进口的影响不是非常重要。

第三,从我国历次经济波动的数据看,国内总需求过大往往会导致进口大幅增长,如2003年下半年至2004年初就是如此。尽管我国目前的内需增长率比前几年并不高,因此不能用于解释进口高增长,但却可找到一些间接证据,如进口增长速度的上升过程与消费价格涨幅增大的过程基本一致(见图3)。实际上,进口的快速增长在很大程度上是由进口商品价格上升引起的(今年1-2月份同比上涨18.1%),而国内通货膨胀加剧则是导致进口商品价格上升的重要因素。另外,进口增速上升与出口增速下降并存的现象往往是发生在内需过大的时期。

一季度,我国贸易顺差414亿美元,比上年同期减少50亿美元,下降10.6%,这是近几年未曾出现过的现象。虽然贸易顺差的减少可以缓解我国的外部失衡状况,但同时也意味着内需状况较好,如2004年的经济过热就曾导致当年前四个月均为贸易逆差。

3.经济呈紧运行状况

近几年来,我国投资和产出始终保持快速增长。今年一季度,规模以上工业企业增加值同比增长16.4%,增幅比上年四季度回落1.1个百分点,扣除冰雪灾害影响后的增速在17.3%左右,与上年四季度相当,继续保持快速增长。工业产出的快速增长可以从发电量得到印证。一季度,虽然有灾害的不利影响,但发电量仍增长14%,其中3月份增长16.6%,接近2007年最高水平。全社会固定资产投资一季度同比增长24.6%,增幅比上年同期略高,与2007年全年的增长速度相当。

虽然产出和投资的快速增长并没有在前几年引起经济过热,但紧运行的特征是非常明显的,一旦外部环境出现不利影响,就有可能演变成经济过热。2007年,随着产出增长速度的进一步提高,规模以上工业企业增加值增长率比2006年提高1.9个百分点,再加上国际原材料价格大幅上涨,紧运行就演变成了物价上涨。

4.瓶颈约束有所显现

煤、油、电、运的高度紧张是2004年那次经济过热的显著特征,但在这一次物价上涨的开始阶段却没有出现类似的现象,恐怕这也是人们没有把这次物价上涨等同于经济过热的重要原因。然而,这种情况在今年一季度有所改变。如在南方的一些地区已经出现油荒现象。更值得我们注意的是,随着市场化程度的提高,经济过热有可能更多地表现为物价上涨,而不是瓶颈约束。

二、增强价格调控的有效性

去年以来,针对物价上涨过快问题,我国采取一系列调控措施,货币政策由适度调整为从紧,并取得了一定的效果,但物价涨幅上升的势头并没有得到有效遏止,因此必须进一步增强调控政策的有效性。

1.加大价格调控力度的必要性

是否有必要对价格采取进一步的调控措施是当前颇有争议的问题。由于当前价格上涨主要是受食品价格和国际原材料价格上涨的带动,再加上没有同时出现投资过快增长和瓶颈约束的问题,因此有人认为这种物价上涨不同于通货膨胀,是结构性的、不可控的。况且这种观点还得到了核心通货膨胀率不到2%的支持。但是我们认为,这种看法是不可取的,治理通货膨胀仍是当前宏观经济的重要任务,理由在于:

(1)一季度,不仅CPI涨幅高达8%,而且其它各类价格的涨幅也很高,已经超出了温和通胀的水平。如果价格涨幅在3%或5%以内,或许价格上涨还可以用比价关系的调整来解释,但在价格涨幅持续走高的情况下,仍用这种方法来解释就是不可取的。不论价格上涨的初始原因是什么,只要涨幅很高,又不及时加以治理,那么就会演变成“价格—成本—工资”循环推动的螺旋式通胀。上世纪70年代初期,类似的现象就曾在美国发生过,核心通货膨胀这个概念也是那个时代的产物,当时的美国以核心通货膨胀来指导货币政策,结果导致了严重的负利率,使通货膨胀不断恶化。

(2)由食品价格和国际原材料价格上涨引起的通货膨胀不是不可控的。比价关系的调整可以以多种不同方式展开:一种是一些商品价格上涨,另一些商品价格下跌;第二种是一些商品价格上涨,另一些商品价格稳定;第三种是一些商品价格上涨较快,另一些商品价格涨幅较小。究竟以哪种方式展开主要取决于总供求状况和货币供应状况。目前的比价关系调整是以第三种方式展开的,采取更为有效的调控措施将可以向前两种方式转变。2004年,物价上涨的原因和现在类似,由于调控措施得当,仅用4个月的时间,价格涨幅就趋于回落,这充分说明当前通货膨胀具有一定的可控性。

(3)不论通货膨胀的原因是什么,也不论是食品价格涨还是其他商品价格涨,只要价格总涨幅相同,对百姓的损害就是一样的,核心通膨以外的通货膨胀同样会对百姓造成损害。

(4)控制通货膨胀是否会引发经济衰退,担忧主要来自于国内经济增长速度和出口增长速度呈回落走势、美国次贷危机及全球经济减速对我国的影响。虽然去年下半年以来,我国GDP增长速度有所回落,但回落幅度有限,属小幅波动的范围,特别是今年一季度的工业增加值增长速度,扣除灾害影响后是稳定的,因此这种担忧的根据尚不充分。由于全球经济减速对我国的影响将主要通过出口变动反映出来,因此只要分析出口增速回落的影响就可以了。出口增长速度下滑是否会对经济增长产生不利影响主要取决于国内需求状况,而历次经济过热引起的出口减速就没有损害经济增长,目前很可能也是这样一种情况。

2.紧缩性货币政策尚未完全到位

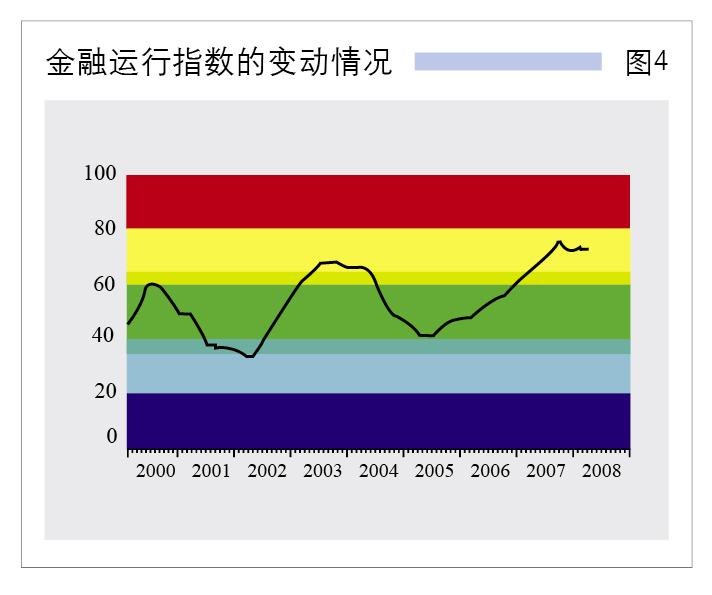

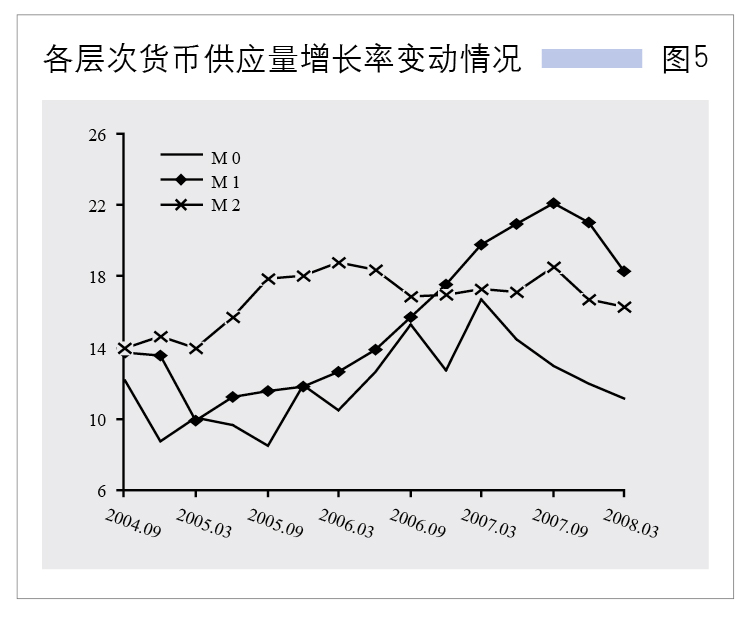

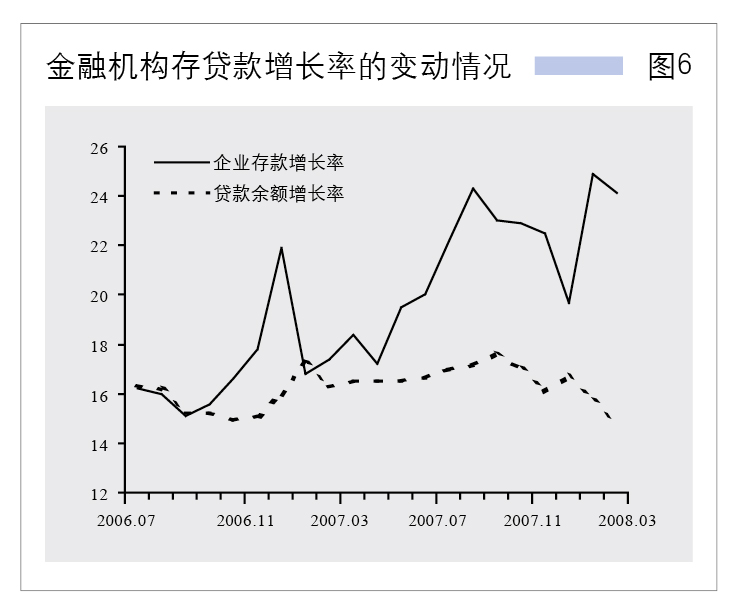

今年的货币政策取向是紧缩性的,但实际的执行结果却尚未反映出来。3月末,金融运行指数为72,位于过热的黄灯区,虽然景气分值比2007年最高的9月份回落3.1个点,但回落的幅度很小,金融过热的状况尚未改变。从主要金融指标看,虽然增幅大多回落,但均保持较快增长,个别指标的增长率还创出了新高。3月末, 狭义货币M1同比增长18.3%,增幅比上年末回落2.8个百分点;广义货币M2同比增长16.3%,增幅仅比上年末低0.5个百分点;金融机构贷款余额同比增长14.8%,增幅比上年末回落1.3个百分点。金融机构中的企业存款余额同比增长24.1%,增幅进一步上升,比上年末提高1.6个百分点,其中活期存款增长19.7%,增幅比上年未回落3.5个百分点。

虽然当前的通货膨胀有自身的原因,似乎与金融过热挂不上钩,但这只是一种错觉。不论通货膨胀的具体原因是什么,最终总是离不开货币供应量的支撑。若货币供应量增长率保持在较低的水平,那么通货膨胀就不可能长期持续。去年发生的通货膨胀,就是在货币供应量增长过快以后出现的,这与2004年的情况很相似。价格涨幅始终控制不住,恰好也是与货币供应量始终快速增长相对应,这与2004年的情况正好相反。为抑制金融过热,在金融机构尚未完全市场化的情况下,采取必要的行政手段也是可取的。

3.加大调高利率的调整幅度

去年以来,我国的存贷款利率水平进行了多次调整,但提高的幅度远远赶不上通货膨胀的升幅,负利率状况不断加剧,今年3月份的负利率水平已超过4个百分点。利率是资金价格,也是货币政策取向的一个重要标志。负利率则标志着货币政策在放松,而不是在紧缩。尽管负利率已高达4个百分点,但利率的调整仍面临两难抉择。反对意见主要来自于以下几个方面:

一是提高利率会加大人民币升值压力,从而导致更多的热钱流入。由于我国面临严重外部失衡问题,因此这是一个不得不考虑的因素,但也是一个很难检验的因素。从理论上讲,前半部分的结论是没有问题的,但后半部分却是有疑问的。不论利率提不提高,人民币的升值压力均很大,想流入我国的热钱都很多,挡住这些热钱只能靠对资本流动的管制。热钱流入我国的意愿,并不仅仅取决于利率,还与资本市场投资收益率和实业投资收益率有关,而投资收益率恰好与利率是反向变动的。更为重要的是,利率主要是调节内部失衡的工具,其他作用能兼顾则兼顾,不能兼顾也不能强求。去年以来,美国利率的调整就遵循了这一原则,虽然美元大幅贬值,但并没有阻碍利率的快速下调。

二是提高利率会加大企业成本,影响企业的盈利。这是一种似是而非的观点,企业是债务人,是通货膨胀的最大受益者,其效益总是随通货膨胀急剧增长。2007年,仅仅是前11个月,规模以上工业企业的净资产收益率就达到了11.5%,全年肯定在13%以上。

三是提高利率会对证券市场和房地产市场产生不利影响。利率变动对证券市场的影响较大,但利率不是调整证券市场的工具。在前几年证券市场狂涨时,利率没有因此而提高,现在的证券市场状况稍差,但也不应妨碍利率的调整。从房地产市场看,房地产投资增长很快,今年一季度同比增长32.3%,因此提高利率是必要的。

4.适当加快人民币升值速度

正如人民币贬值会引发通货膨胀一样,人民币升值则可抑制通货膨胀。道理很简单,升值会使进出口商品的国内价格同时下降,比如升值可降低国内原油价格上升幅度,同时还会抑制出口、刺激进口,从而改善国内供求状况。由于目前的人民币升值压力很大,加快升值则可以一举多得,同时还可以发挥缓解升值压力和外部失衡的作用。随着升值压力的降低,升值压力向通货膨胀转化的动力也会减弱。

5.适当地控制内需增长

尽管目前还没有内需过快增长的直接证据,但在通货膨胀过高的情况下,适当控制内需增长还是有必要的。一是减少财政赤字的规模;二是适当降低投资的增长速度;三是防止个人收入过快增长,并同时加大对低收入人群的补助力度,今年一季度,城镇单位职工平均工资同比增长18.3%,面临过快增长风险。

|